History

小林良三商店

創業の頃

始まりは昭和三十二年十月、西区西長堀壱丁目壱番地(現在の大阪市西区新町一丁目、四ツ橋筋と長堀通の交差点北西角)である。開業資金の当てが外れた為、良三は集金してきたお金をすぐに支払いにまわすという、まさに自転車操業でスタートをきった。借りた小さな一戸建ては、畳の部屋一室、 土間スペースが一つ、多分机が一つ、電話が一台、ひょっとしたらこの電話も借りていた可能性もあるという。メンバーは銀行出身の吉田道夫(後の 第一ボールト二代目社長)と男子社員一名、女子社員一名の計4人。すぐに寺川武夫(三代目社長)ら4名が入社、計8名となった。ただし、良三以外は ねじを全く知らないド素人集団であったという。それでも、良三は "ねじの商い" にかなりの自信を持っていたと思われる。何しろ関西でも大手のねじ商社を 切り盛りしていた実績の持ち主である。 もう一つ、戦後の復興真っ只中の日本という背景を考えればその自信は十分にうなずける。「昭和」をよく知らない若い人も読まれていると思うので記してみる。 たまたま昭和三十二年十月という時期は世にいう「なべぞこ不況」である。しかし、昭和三十年下期より輸出船ブームに始まった「神武景気」が三十二年の 上期まで、そして翌年三十三年の下期からは「岩戸景気」に入る。創業時はその狭間であり、二つの好景気に挟まれた形がなべの底というわけである。 ところが景気の目安になる実質経済成長率(神武景気:9⇒10%、なべ底不況:10⇒5.5%、岩戸景気:5.5⇒10.4%)をみてみると、確かに勢いこそ 落ちているものの、現在のことを考えるなら「何をか況や」である。 戦争で何もかもなくした後は、とにかく造るしかない時代であり、どんなものにも必要である<ねじ>の提供が追いつくはずのない時代だった。

追い風に乗って

良三は京都生まれである。京都商業を卒業すると同時に実兄の経営する小林正治商店(現 トルク株式会社)に入社、退職する昭和三十二年まで専務として腕をふるった。元来がまじめで仕事には一所懸命取り組んだ。 良三の人脈もあり、小林良三商店は東京、名古屋の地方問屋を中心に商売を展開していった。創業に際してはそれらの店からお祝いや激励の手紙が届いている。余談になるが、電話があったとはいえ、まだまだ高価であり、用件は手紙や葉書で済ますのが通常であったようだ。仕事の用件の他にも慶弔事の通知、礼状、就職の依頼、手書きの領収書、経緯はわからないが詫び状など、多くの手紙が残っており、当時の面影を偲ぶことができる。 通信だけを取り上げても、この六十年という年月でどれだけ変化(進歩)したことか。「昭和」という時代はとにかく世の中が急速に変化し、特に戦後は 前へ前へと突き進んだ。ねじ産業もメーカー、商社共に大きく成長していった。 小林良三商店もご多分に漏れず、創業からわずか一年半(昭和三十四年五月)で法人組織に改め第一ボールト株式会社を設立する。代表取締役社長はもちろん小林良三、副社長は吉田道夫。資本金800万円である。それどころか三十七年七月にはもう資本金を3000万円に増資しており、いくら追い風に乗ったとはいえ、その勢いには驚かされる。ただそこには、時間に関係なくコツコツと働き続ける良三と社員の姿があった。また、詳しくは 記さないが、独立にしろ、創業にしろ、多少の軋轢が生じるのが普通だろう。何しろ当時なら、そうそうたるねじ商社が大阪には列挙していたし、 後発の小林良三商店なら横綱と十両か。しかもその十両がぐんぐんと伸びゆく様を手をこまねいてみているはずもなかった。

創業者精神

誰の会社でもない

「第一ボールト株式会社」設立に際しては姫路、大阪の仕入れ先様をはじめ東京、名古屋の得意先様の方々に出資を依頼した。順調な事業の推移から 「人にお金をだしてもらっても大丈夫。配当もできそうだ」と確信したからである。多くの人の世話になった。一度決めたことは頑としてやり抜くのも 良三の性格である。実際、第1期の株主配当が3割、第2期も3割、第4期は4割である。三年で10割はすごい。 社名に関しても「みんなに助けてもらって出来た会社だ。誰の会社でもない。誰でも社長になれる。全社員が重役になれる会社である」とし、小林の名前を 使わず、"第一ボールト"とした。もう一つのこだわりは、「ボルト」ではなく「ボールト」である。英語では"bolt"発音記号は"[boult]"、明治初期ねじが輸入された頃、外国人の発音は[ボート]であったという。古い文献や資料を見ると表記は確かにボールトとなっている。

良三の下(もと)で

創業した店の隣地に新社屋(本社及び倉庫)が竣工したのは昭和三十九年三月、良三が独立してわずか6年半のことである。現存はしていないが、4階建ての立派な建物であった。その時の社員数24名、良三の誠実な人柄、真面目さ、ついていった社員の頑張りが目に見えるようだ。 ねじの世界ではメーカーと卸(商社)は両輪である。商社同士にしても、競争相手にしても協力していく部分は多々ある。

そして、四十二年十月、来賓14名を迎えて開催した記念披露宴(当時全社員数36名)で、良三は10年間常に真面目を信条とし、信義を重んじて努力を重ねたこと、そして「堅実経営」を実践することが出来たことを報告し、偏に皆様のおかげであると謝意を述べている。

この頃の社員の中には定年まで第一ボールトで勤めあげた人が何人かいる。当時、いわば「ひよっこ」であった彼らが、良三に手取り足取り「ねじ」 という物を教わりながら、いやそれ以前に、ものの大切さ、礼儀、相手先との接し方、人としての生き方までも教わったかも知れない。とにかく良三の背中を見て成長していくわけである。四十年代に入ってからのねじ業界は今までにない大きな変革期を迎える。ねじの市場も他の商品と同じく、創世し、 成長し、成熟したあとの低迷を経験するのだが、そこに、世界情勢など、いくつもの要因が加わり大きく業界を揺り動かしていく。その中で、流通を担う商社は色々策を練り独自性を発揮していくことになるのだ。

ねじの歴史

ねじ生産の始まり

日本におけるねじの始まりが種子島に伝わった火縄銃であることは業界の常識である。しかし、現在の文化、文明の基礎を築き上げたと言われる江戸時代にねじの製造技術はほとんど進化していない。江戸時代の工業製品にねじが使われた形跡はなく、鉄砲製作に使用するねじ(尾栓)にしても、種子島でコピーしたまま、さほどの改良はなされていない。ゆえに徳川三百年は「無ねじ文化」と呼ばれている。ねじの生産の歴史は千八百六十年(万延元年)小栗上野介忠順(おぐりこうずけのすけただまさ)が海外(多分アメリカ)から持ち帰った一本の ねじから再スタートする。この人物は江戸幕府のいわば外務大臣のような仕事をしたのであった。ここからねじの国産化が始まった、と言いたいところだか、生産技術がいきなり世界レベルに追い付けるはずもなく、しばらくは輸入品が幅をきかせた。 素材の中心であった鉄の品質向上、何よりねじを加工する機械の発達を経て、本格的な国産化は昭和に入ってから始まる。 また、江戸時代に発達した問屋は我が国独特の制度といえる。一般的には卸売業である。一方、商社というのは前述の小栗上野介が英語の[company]を訳した言葉で、商業上の結社、仲間つまり会社の意になる。元々、貿易関連の会社でよく使われていた名前だが、現在では問屋も商社も、流通の中で 卸売りを担う役割という意味では同じで、区別は難しい。ねじの場合は「ねじ問屋」よりも「ねじ商社」という方が多いのだが、扱いの始まりが輸入で あったことが関係しているのかどうかは定かではない。

ねじの扱いの始まり

関西におけるねじ商社の始まりは明治十年、堂島の林音吉商店が英国バーミンガムのネットフォールト社から輸入して販売したことに起点する。 商売としてうまみの少ないねじは付属品的な扱いだった。ところが、需要の拡大は続く一方で、順次アメリカ、スイス、ドイツ製品も輸入され始めた。 また、現在の老舗のねじ商社も、多くが大正から昭和初期にかけて、林音吉商店の系列から独立している。それでも、やはり主役は工具。輸入ねじは 運賃が製品価格の30%もかかり、当然国産化が要求されたが、材料、技術共に国内ではおぼつかず、コストは高く、粗悪品であったという。 昭和十年ころまでは輸入品が幅を利かせていた。とはいっても、問題も多かった。ねじの山の角度の違いなど、よく知られていると思うが、修理パーツ として使用する場合は、世界各国の基準が異なるため、大変困ったそうである。 昭和に入ってから徐々に勢いづいていったねじの国産化だが、戦後、勢いはさらに加速する。そこには多くの技術者たちの努力があった。特にねじ加工機 である旋盤などの機械工業の技術革新には目覚ましいものがあったと思われる。そしてボルト・ナットなどのねじ類を含め、鉄鋼二次・三次製品生産の中心 となったのは大阪であった。 昭和十三年に先発ねじ商社を中心に大阪鋲螺卸商業組合(組合員約50名)が誕生。戦争などの紆余曲折を経て、現在の大阪鋲螺卸商業組合となるが、 全国のねじの呼称統一など、数々の功績を残している。第一ボールトも昭和四十五年に参加、小林良三は以後、数々の役員を務め、五十一年には副理事長に就任している。現在では組合員数が100社を超え、ねじ産業発展に大きな役割を担っている。

生産地卸商社

生産地大阪

大阪における鉄工業のうち機械器具の部品類の製造を主とする工業は東大阪(大阪市の東)では布施、今里、生野方面が多く、西大阪(大阪市の西)では 西成、津守、港一帯が盛んであった。その中でも特に九条のボルト・ナットの製造工場は歴史も古く、技術レベルや工場の数の多さは大阪で、そして、 全国で一番であった。 古くは衢壌(くじょう)島、江戸時代の儒学者林羅山が命名した栄える土地という意味を表記していた九条だが、江戸時代、数名の船大工が住み着き木材による 造船の仕事を始め、明治になって、日本で初めての洋式造船所が生まれた。日露戦争(明治三十四年)の頃から造船用、機械用ボルト・ナットの需要が大きくなり、九条の各地で生産した。昭和に鉄工業は益々盛んになり、小さいながら鉄材の伸展、引抜、剪断、機械部品の鋳鍛造、型打工場が現れ、太平洋戦争まで 発展を続ける。戦後も、朝鮮動乱を機に立ち直り、生産技術の改良もあって、製品の品質、数量ともに世界的水準にまで進歩した。 普通の日常生活であれば、1m以内に必ずねじがある。それほどまでに生活の中にねじが入りこんでいるということだ。見えないところで社会(産業や生活)を支えている必需品なのである。一般にねじの生産量は粗鋼生産の1.5~2.5%といわれる。昭和四十六年の試算では、日本は既に世界第三位の生産国である。 が、実際の国内需要や輸出量を考えると実質世界第二位ではと推定される。輸出量に至っては昭和四十三年にトップ、世界の総輸出量の35%を占めている。 昭和という時代に、ねじ産業がどれほど発展したかが、一目瞭然であろう。しかし一方で、輸入量の増大、変革、低迷、衰退など、データからは数々の歴史が 読み取れるのだが、良くも悪くも昭和という時代は激動の時代であり、ねじの業界も例に漏れない。 大阪の場合は、各地に発生したねじ工場のうち、工場を拡大し、大量生産を目指す会社が、東大阪や八尾に進出する。昔の人の話を信じるなら、昭和三十年代は全国の70~80%を生産していたそうだ。しかも、品質も他府県の製品とは大きな差があったそうである。

商社の存在意義

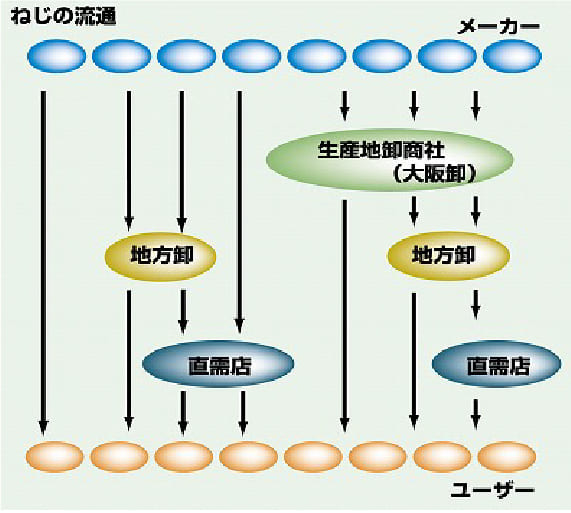

次の図はねじの流通を図式化したものだが、第一ボールトは生産地卸商社である。九条や東大阪を中心にしたねじ生産地を背景にして全国に大量販売を行う問屋的商社である。対して消費地にあって直需店や、エンドユーザーに販売するのが消費地卸(地方卸)で、第二次的商社(二次問屋)の性格を持つ。 ただ、業界のルートは複雑であり、大阪の商社にしても、この会社はこの位置に属すという言い方は難しい。扱う商品によっては、どの商社も様々な 販売パターンを持つ。 商社の役割をもう少し述べたい。もし商社がなければ。。。ねじメーカーから直接ユーザーへ納入すればいい。コストもぐんと下がるだろう。図をみても一部 そのルートは存在する。特に自動車メーカーなどへの納入がそうであるし、規格品を大量に使うユーザーに限っての話となる。 だが、一般的には、ユーザーの要求する製品の量や組み合わせと、ねじメーカーの生産する種類、量は根本的に異なる。つまり、ねじメーカーが生産するほど 規格品を大量に必要とするユーザーはほとんどないし、ボルト、ナット、ワッシャー、ビス、材質、サイズ、仕上げの違いなど(現在は締結部品を総称してファスナーと呼ぶ)ユーザーが望む組み合わせを一挙に生産できるメーカーも皆無である。ここに商社の存在があり、ユーザーが望む流通を担うわけである。 さらに製品価格などを含め、流通を創造していくのも、ねじ商社である。しかしながら、昭和三十六年頃で既にねじのアイテム数が8,000強、現在ではなんと300万種といわれる。すべてを扱える商社もこれまた皆無なのである。得意分野、生産メーカー、特定メーカーの代理店権利、協力工場、地方商社、倉庫設備、 海外貿易など、様々な要因との関わりでそれぞれ異なる性格を帯びたいろいろなねじ商社が誕生したのだ。

第二創業

新社屋への移転

二○二二年(令和四年)五月、第一ボールトは大阪市西区安治川に本社および本社流通センターを新築し、それまで同区の境川に在った社屋から移転を遂げた。

その背景には、業界や社会を取りまく環境の劇的な変化がある。日本国内の人口は二○○八年をピークに減少へと転じ、国内市場は縮小の一途を辿りつつある。市場そのものが決して順風とは言えない状況に置かれる中、インターネットの普及によって人や物、情報の流れは大きく様変わりし、変化に適応して突出する会社と衰退する会社の二極化が顕著に見られ始めた。

こうした環境のもと、我々第一ボールトは何を成していくべきなのか。それはやはり、これまでともに走り続けて来たお取引先様との間に築き上げてきた「信頼」や「絆」を守り、より深め、お取引先様にとって無くてはならない会社として、事業をともに永続させていくこと。この一点に他ならない。そして、お取引先様との関係をより強固なものにするためには、やはり「人」が何よりも大事なのである。

「人」の力を最大限に活かす

安治川の新社屋は、オフィスのレイアウトや流通センターの設備をただ時代に合わせて新しくするのではなく、「人」の力を最大限に活かせる場所を目指して一歩を踏み出した。

これまで人の手で行っていた管理や作業を自動化するための設備投資や、属人化していたオペレーションを誰でもできる業務にしていく標準化など、人がやらなくてもよいことを効率的に回せる仕組みをつくり、その分のリソースを「本当に人がやるべきこと」に注いでいく。まだ道半ばではあるものの、少しずつ改善と変革が進み、従業員一人あたりの生産性と利益は向上を続けている。

新しいテクノロジーの中に良いものがあれば進んで活用するが、第一ボールトの主役はどこまでいっても「人」である。「人の価値」を重んじ、磨き続けた先に、真の第二創業が果たされると信じ、私たちはこれからも、たゆまぬ歩みを重ねていく。